차가운 요새와 따뜻한 식탁

김범석의 침묵, 그리고 에드워드 리의 고백

가끔 현실은 어떤 작가가 쓴 각본보다 더 극적일 때가 있다. 한국 사회가 쿠팡 김범석 의장의 ‘불출석’과 ‘침묵’에 대해 차가운 분노를 삼키고 있던 며칠 사이, 지구 반대편에서 날아온 엉뚱한 편지 한 통이 우리를 울렸다.

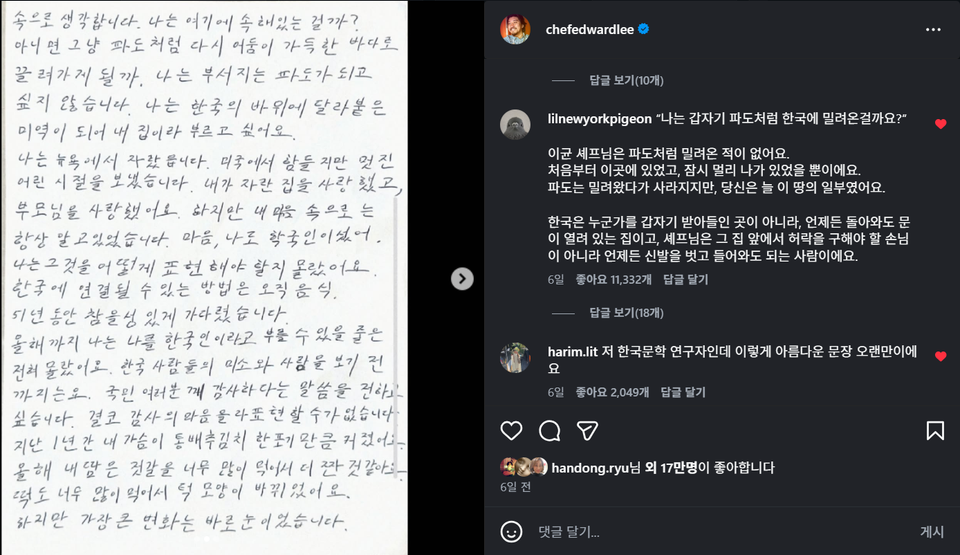

넷플릭스 <흑백요리사>의 에드워드 리(이균). 미국 백악관 만찬을 지휘했던 이 거장은, 삐뚤빼뚤한 서툰 한국어로 쓴 편지에서 51년 만에 찾은 자신의 ‘집’을 고백했다.

이 기묘한 시차(時差)와 온도 차. 여기, 미국에서 성공했고 한국이라는 뿌리를 가진 두 남자가 있다. 그러나 한 명은 한국을 향해 ‘높은 벽’을 쌓았고, 다른 한 명은 한국을 향해 ‘낮은 무릎’을 꿇었다.

완벽한 이방인, 서툰 한국인

김범석의 세계는 빈틈이 없다. 그의 판단은 논리적이고, 계산은 정확하며, 대응은 법적이다. 그는 한국 시장을 장악했지만, 한국이라는 공동체와 섞이지 않기 위해 치밀하게 설계된 ‘구조’ 뒤에 숨었다. 그에게 한국은 매출을 일으키는 ‘시장(Market)’일 뿐, 영혼을 의탁할 ‘고향(Home)’은 아니다. 그는 상처받지 않기 위해, 비난받지 않기 위해, 철저히 ‘완벽한 이방인’으로 남기를 택했다.

반면 에드워드 리의 세계는 온통 ‘빈틈’ 투성이다. “나는 한국말을 잘 못해요. 하지만 단어는 몰라도 그 의미는 느낄 수 있어요.” 그는 자신의 부족함을 숨기지 않는다. 대신 그 빈틈을 그리움으로 채웠다. “내 피는 이제 순창의 고춧가루 색이 되었다”는 그의 고백은, 어떤 화려한 미사여구보다 뜨겁게 우리의 혈관을 파고들었다.

차가운 요새 vs 바위에 붙은 미역

가장 가슴을 쳤던 대목은 이것이다.

김범석이 국정감사라는 공적 책무 앞에서 ‘글로벌 스탠다드’라는 요새 뒤로 몸을 피할 때, 에드워드 리는 이렇게 말했다.

“나는 부서지는 파도가 되고 싶지 않습니다. 나는 한국의 바위에 달라붙은 미역이 되어, 내 집이라 부르고 싶어요.”

이 문장 앞에서 많은 이들이 무너졌다. 미국의 스타 셰프가, 그 화려한 명성을 뒤로하고 고작 ‘미역’이 되겠다고 했다. 거친 파도를 온몸으로 맞으면서도, 기어이 이 척박한 바위에 뿌리박고 싶다고 했다. 그것이 ‘내 집’이기 때문이라고.

이것은 단순한 겸손이 아니다. 이것은 ‘귀의(歸依)’다. 자신을 낮추고, 깎아서, 기꺼이 이 공동체의 풍경 속으로 녹아들겠다는 처절한 사랑 고백이다.

당신은 무엇을 갈망하는가

우리가 김범석에게 느끼는 감정은 배신감보다는 차라리 ‘서글픔’에 가깝다. 그는 자본의 최적화를 통해 ‘성공’을 얻었지만, 끝내 ‘사람’을 얻지는 못했다. 그는 델라웨어의 법인과 미국 시민권이라는 방패로 자신을 보호할 수는 있겠지만, “김치 맛을 못 본 날엔 잠이 안 온다”고 말하는 그 뜨거운 소속감의 행복은 영원히 알지 못할 것이다.

대중이 에드워드 리에게 열광하는 이유는 그가 요리를 잘해서가 아니다. 그가 우리를 ‘당신들’이라 부르지 않고, ‘우리’라고 불러주었기 때문이다. 51년의 세월을 건너와, 나의 살 냄새와 당신의 땀 냄새가 다르지 않음을 확인시켜 주었기 때문이다.

진심이라는 자격증

에드워드 리는 편지 마지막에 이렇게 자문했다. “언젠가 나도 그들 중 한 사람이 될 수 있을까.”

이 떨리는 물음은, 사실 에드워드 리가 아니라 김범석 의장이 던졌어야 할 질문이었다. 이미 500만 명의 가슴 속에서 ‘우리 형’, ‘우리 셰프’가 된 이균은 묻지 않아도 될 질문을 던졌고, 정작 이 질문을 뼈저리게 던져야 할 김범석은 침묵 뒤에 숨었다.

성공한 경영자 ‘Bom Kim’은 모든 것을 가졌지만, 우리가 내어줄 ‘곁’은 얻지 못했다. 서툰 요리사 ‘이균’은 가진 것을 내려놓음으로써, 비로소 우리의 식탁에 마주 앉게 되었다.

결국 사람이 사람에게 바라는 것은 대단한 혁신이나 성과가 아니다. “나도 당신들과 함께 비를 맞고, 함께 밥을 먹고 싶다”는 그 투박한 진심 하나다.

떠나려는 자와 스며드는 자. 기술과 자본으로 무장한 ‘Bom Kim’이 끝내 갖지 못한 것, 그것은 바로 ‘이균’이 서툰 글씨로 써 내려간 그 마음, ‘진심’이라는 자격증이다.

한국 사회는 지금 두 사람을 동시에 바라보고 있다. 그리고 명확히 보여주고 있다.

이 땅은 누구에게 ‘자격’을 허락하는가.

Member discussion